Parameswari sebuah terma yang disematkan pada perempuan utama dalam tatanan kerajaan Jawa. Istilah tersebut telah digunakan sejak abad ke-9 dan dipelihara dalam memori kolektif budaya Nusantara sampai abad ke-21. Kedudukan parameswari dan ketokohan perempuan yang melekat acapkali berafinitas sebagai sakti. Jenama yang mengikat pada raja sekaligus kuasa yang melampaui kadarnya.

Realitas sejarah demikian ada kalanya tidak sejalan dengan kesadaran sosial. Wacana stereotip yang mengemuka di kelompok masyarakat seakan-akan mengikis cara pandangan. Parameswari sebagai perempuan kemudian diikat dengan persona laki-laki dan dikerubungi dengan label-label manusia kelas dua.

Berangkat dari pendekatan kronologi, narasi parameswari sebagai perempuan yang melintasi sejarah dirangkap dalam satu situasi budaya. Impresi dari kiprah prameswari yang dikumpulkan dan dipadu dalam satu ruang pamer membawa intensi agar perempuan mampu membangun definisi ulang tentang keberadaannya secara adaptif. Konteks perempuan sebagai bagian dari militer, pemrakarsa budaya, hingga aktivis sosial terus berubah dan menjelma sesuai relevansi hari ini.

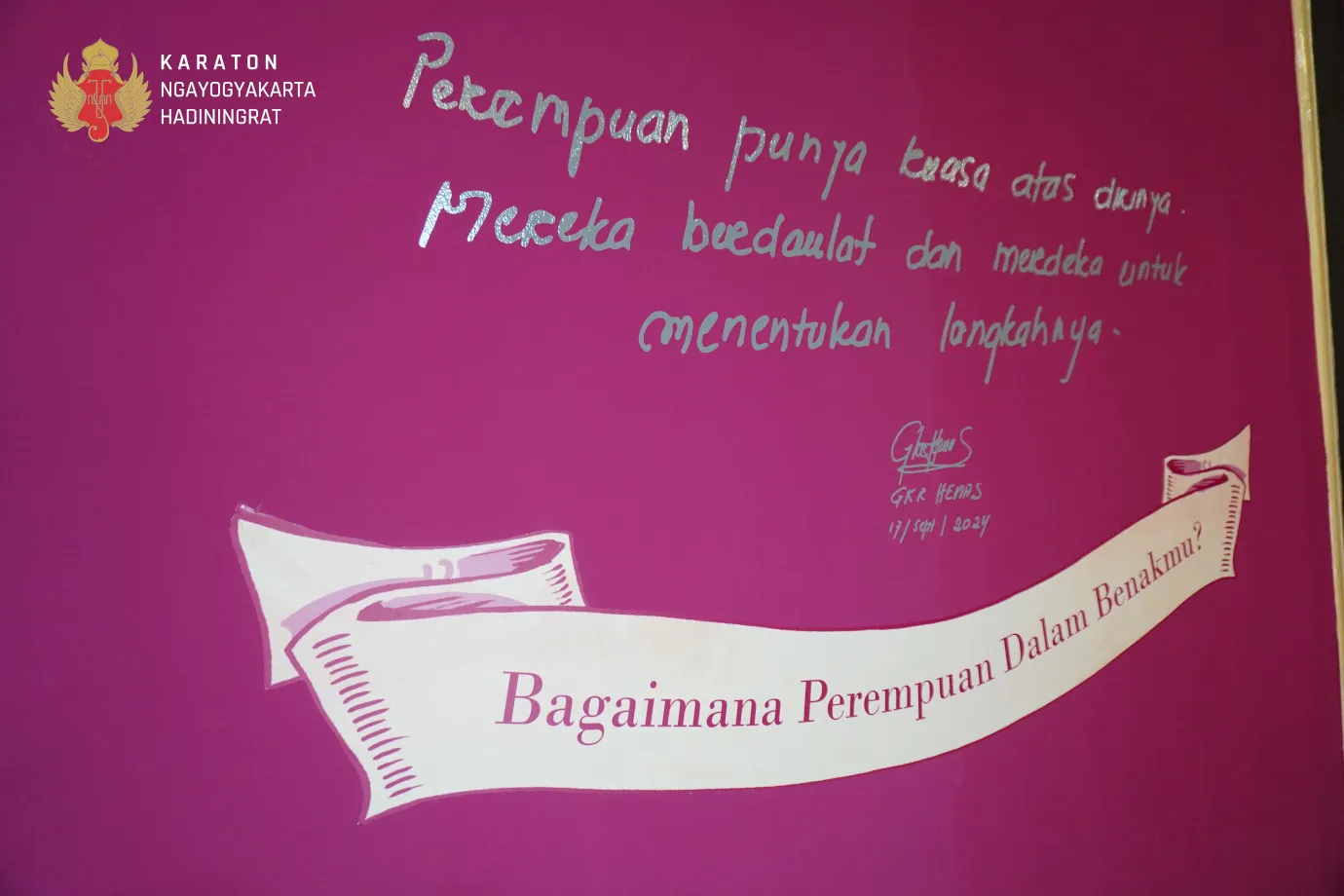

Pada akhirnya, Keraton Yogyakarta tidak secara khusus mengonstruksi dialog perlawanan terhadap dogma feminis yang sebenarnya belum selesai dipahami. Ihwal yang ditangkap cenderung berpusat pada data sejarah sebagai jalan untuk menyelami aksi-reaksi seorang parameswari sebagai perempuan. Perempuan bukan merupakan sesuatu yang ajek, melainkan situasi untuk terus bertumbuh. Mereka adalah kuasa dan kedaulatan yang berdampingan. Mereka adalah otonom yang tidak didikte, tetapi performa yang perlu untuk diinterpretasi terus menerus.

Parama Iswari

Pesan tiketPeriode event

6 Okt 2024 - 25 Jan 2025

Jam Operasional Narahubung

Lokasi Event

Jl. Rotowijayan Blok No. 1, Panembahan, Kecamatan Kraton, Kota Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta